釣り糸の結び方について考えてみる2

私が使っている釣り糸の結び方について、改めて見つめなおしてみると考えさせられることがとても多い。

何せ、最も多用しているといっても過言ではない、ルアーやスイベル、スナップ等にラインを結ぶ結び方なのだが、自分が使っている結びの名前が分からないのだ。

これはお笑い沙汰である。

ロープワークに興味を示し、多少なりとも勉強していたつもりになっていた自分を情けなく、恥ずかしく思う。

手元にあるロープワークの本3冊には少なくとも掲載されていない結び方なのだ。

ではこの結び方をいつ、誰に教わったのか。

その記憶も無いのだ。笑

別に記憶喪失になった事があるわけではない。

おそらく幼少の頃におじいちゃんなり、近所の釣りおじさんなり、ボーイスカウトなりで習ったもので、あまりにも簡単にできたため、記憶に残っていないのだと思われる。

電脳空間を漂うこと1時間、件の結びっぽい動画を発見した。

その名も「漁師結び」

ああ、なるほどそういうことか。

漁師結びというのは特定の結びの名前ではなく、漁師などが手早く結べて強い結びを作り出し、代々利用してきた「名もなき結び」の総称なのだ。

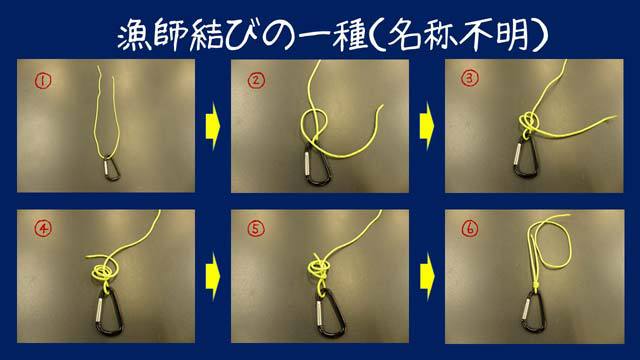

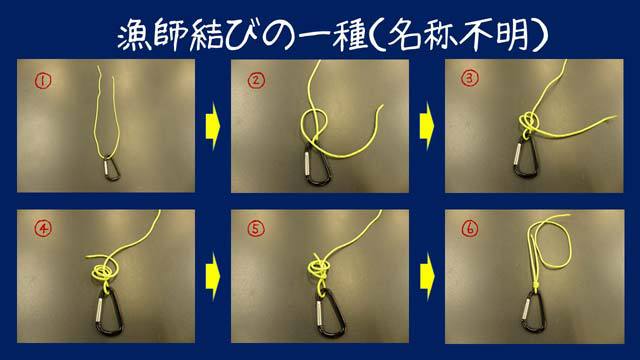

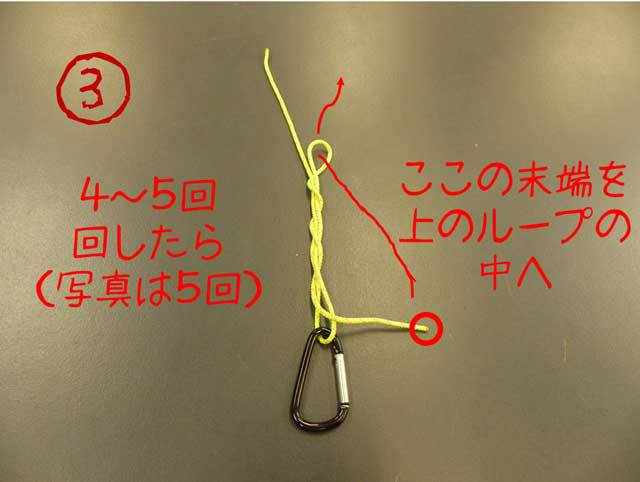

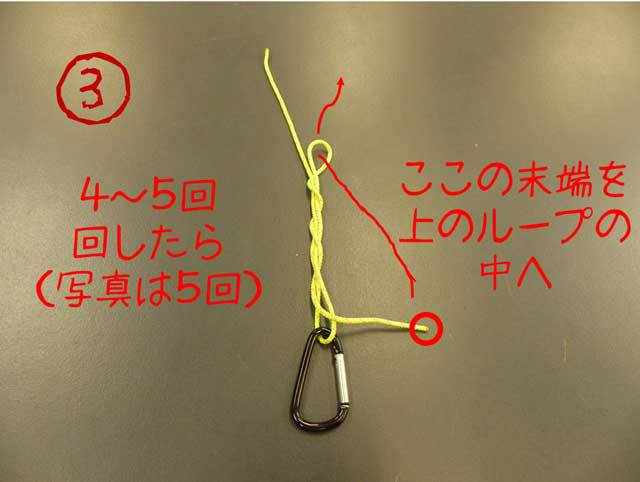

キタナイ解説図で申し訳ない。

こんなに簡単だと強度が心配に思われるかもしれないが、この結びはとても強い。

すっぽ抜けが心配されそうなくらい手順が少ないが、すっぽ抜けたことは未だかつて無い。

ラインの強度一杯までしっかり耐える良い結びであり、長年愛用していて不満な点も無い。

さすがは漁師の考案した結びである。

名前も無い、派手さも無く簡単、でも強い。

まさにいぶし銀と呼ぶにふさわしい結びである。

ついつい欲望に振り回され、派手なことをやるのが人生の楽しみと勘違いしがちな私ではありますが、結びのいぶし銀を少しは手本にしつつ、改めて、この名もなき結びを愛用していきたいと思う。

イイネ!と思ったらポチしてもらえると嬉しいです

何せ、最も多用しているといっても過言ではない、ルアーやスイベル、スナップ等にラインを結ぶ結び方なのだが、自分が使っている結びの名前が分からないのだ。

これはお笑い沙汰である。

ロープワークに興味を示し、多少なりとも勉強していたつもりになっていた自分を情けなく、恥ずかしく思う。

手元にあるロープワークの本3冊には少なくとも掲載されていない結び方なのだ。

ではこの結び方をいつ、誰に教わったのか。

その記憶も無いのだ。笑

別に記憶喪失になった事があるわけではない。

おそらく幼少の頃におじいちゃんなり、近所の釣りおじさんなり、ボーイスカウトなりで習ったもので、あまりにも簡単にできたため、記憶に残っていないのだと思われる。

電脳空間を漂うこと1時間、件の結びっぽい動画を発見した。

その名も「漁師結び」

ああ、なるほどそういうことか。

漁師結びというのは特定の結びの名前ではなく、漁師などが手早く結べて強い結びを作り出し、代々利用してきた「名もなき結び」の総称なのだ。

キタナイ解説図で申し訳ない。

こんなに簡単だと強度が心配に思われるかもしれないが、この結びはとても強い。

すっぽ抜けが心配されそうなくらい手順が少ないが、すっぽ抜けたことは未だかつて無い。

ラインの強度一杯までしっかり耐える良い結びであり、長年愛用していて不満な点も無い。

さすがは漁師の考案した結びである。

名前も無い、派手さも無く簡単、でも強い。

まさにいぶし銀と呼ぶにふさわしい結びである。

ついつい欲望に振り回され、派手なことをやるのが人生の楽しみと勘違いしがちな私ではありますが、結びのいぶし銀を少しは手本にしつつ、改めて、この名もなき結びを愛用していきたいと思う。

イイネ!と思ったらポチしてもらえると嬉しいです

釣り糸の結び方について考えてみる1

先日の釣行ではルアーの結束を横着したばかりに、魚の口にルアーが付いたままリリースしてしまうという失態を犯した。

何が横着だったかというと、ハングマンズノットでルアーを直結し、結束強度の確認をしないまま釣ってしまったということだ。

ハングマンズノット自体は、フィールドでルアーの自重を利用して速く楽に結べ、なおかつ強度も申し分ない優れたノットである。

学生の頃、釣好きの友人に教えてもらった結び方なのだが、長らく名前を知らなかった。

それでもフィールドにおいてルアーを結ぶには最速、最楽の結び方であり、長らく愛用してきた。もちろん今でも愛用している。

偶然にも数年前にぱらぱらとめくっていた釣り雑誌にこのノットが紹介されており、めでたく名前が判明した次第である。

しかしそんなハングマンズノットにも欠点もある。

結束し、強度確認のために引っ張ると「なぜか簡単に切れてしまう」ことがあるのだ。

何度か結束し、引っ張ってみて強度に問題がない場合は、それこそ半日キャストを続けても切れることは無い。

なぜ切れてしまうのか、考察するために久しぶりに紐をいじくりまわし、ロープワークのお勉強をしてみた。

まずはハングマンズノットの手順である。

分かりずらい箇所にヘタクソな説明を入れてみた。

釣り糸を結んだことがある方なら分かってもらえると思うが、ユニノットなどのようにループの中に何度も釣り糸を通す手順って、手前から入れて、反対側に通して、反対側から手前に持ってきて、手前から入れて・・・を何度も繰り返すので、持ちかえたり引っ張ったり結構めんどくさいのだ。

フィールドでそれをやってると時間がかかるし、夏だと暑いし、冬だと寒くて手がかじかんでミスってラインが抜けてしまって最初からやり直しになったりした日には釣りのやる気も半減してしまうというもの。

このハングマンズノットはルアーの自重を使って振り子のように動かし、ラインを振り子にくるくるくると巻きつけるだけで良いので10秒ほどで結べるし、慣れればラインの位置さえ分かれば夜ライトが無くても結べるのだ。

では一体どこに負担がかかって切れるのか。

何度も細引きを結んで解いてみた結果、どうも引き締める際にぐるぐる5連の場所に強い摩擦がかかるからではないかという結論に達した。結束が完成した後ならば強い摩擦はほどけるのを防止してくれる役目を果たすが、引き締める最中に強い摩擦が発生するためにラインが摩擦で痛み、耐えきれず切れてしまうものと思われる。

ラインが捻じれておらず、なおかつ十分に濡れており引き締める際に摩擦が最小限に抑えられた場合、強い強度を持つノットになるのではなかろうか。

適当にぐるぐるではなくラインのねじれや重なる位置などにも気を配って結束するようにしてみようと思う。

どの結束でもそうなのだが、引き締める際には十分に濡らして摩擦を軽減してあげることはとても重要である。

また、結束後に強く引いてみて強度に問題が無いかの確認も怠ってはならない。

どんなに上手く結べても、ラインに傷が入っていたらいとも簡単に切れてしまうからだ。

今回の事は、まさにこれを怠ったからに他ならない。

また、結び目がきれいに仕上がっていない場合も結びなおすことをお勧めする。

見た目の話ではなく、結び目が美しくない場合は大抵手順が間違えているか、ねじれているかである。

これも切れる大きな要因である。

改めて考えてみると、手慣れた手順であるだけに雑になってしまっていたのかもしれないと反省させられた。

ラインブレイクを結びの種類やラインのせいにする前に、これを機に自分の手順を今一度見直してみようと思った。

何が横着だったかというと、ハングマンズノットでルアーを直結し、結束強度の確認をしないまま釣ってしまったということだ。

ハングマンズノット自体は、フィールドでルアーの自重を利用して速く楽に結べ、なおかつ強度も申し分ない優れたノットである。

学生の頃、釣好きの友人に教えてもらった結び方なのだが、長らく名前を知らなかった。

それでもフィールドにおいてルアーを結ぶには最速、最楽の結び方であり、長らく愛用してきた。もちろん今でも愛用している。

偶然にも数年前にぱらぱらとめくっていた釣り雑誌にこのノットが紹介されており、めでたく名前が判明した次第である。

しかしそんなハングマンズノットにも欠点もある。

結束し、強度確認のために引っ張ると「なぜか簡単に切れてしまう」ことがあるのだ。

何度か結束し、引っ張ってみて強度に問題がない場合は、それこそ半日キャストを続けても切れることは無い。

なぜ切れてしまうのか、考察するために久しぶりに紐をいじくりまわし、ロープワークのお勉強をしてみた。

まずはハングマンズノットの手順である。

分かりずらい箇所にヘタクソな説明を入れてみた。

釣り糸を結んだことがある方なら分かってもらえると思うが、ユニノットなどのようにループの中に何度も釣り糸を通す手順って、手前から入れて、反対側に通して、反対側から手前に持ってきて、手前から入れて・・・を何度も繰り返すので、持ちかえたり引っ張ったり結構めんどくさいのだ。

フィールドでそれをやってると時間がかかるし、夏だと暑いし、冬だと寒くて手がかじかんでミスってラインが抜けてしまって最初からやり直しになったりした日には釣りのやる気も半減してしまうというもの。

このハングマンズノットはルアーの自重を使って振り子のように動かし、ラインを振り子にくるくるくると巻きつけるだけで良いので10秒ほどで結べるし、慣れればラインの位置さえ分かれば夜ライトが無くても結べるのだ。

では一体どこに負担がかかって切れるのか。

何度も細引きを結んで解いてみた結果、どうも引き締める際にぐるぐる5連の場所に強い摩擦がかかるからではないかという結論に達した。結束が完成した後ならば強い摩擦はほどけるのを防止してくれる役目を果たすが、引き締める最中に強い摩擦が発生するためにラインが摩擦で痛み、耐えきれず切れてしまうものと思われる。

ラインが捻じれておらず、なおかつ十分に濡れており引き締める際に摩擦が最小限に抑えられた場合、強い強度を持つノットになるのではなかろうか。

適当にぐるぐるではなくラインのねじれや重なる位置などにも気を配って結束するようにしてみようと思う。

どの結束でもそうなのだが、引き締める際には十分に濡らして摩擦を軽減してあげることはとても重要である。

また、結束後に強く引いてみて強度に問題が無いかの確認も怠ってはならない。

どんなに上手く結べても、ラインに傷が入っていたらいとも簡単に切れてしまうからだ。

今回の事は、まさにこれを怠ったからに他ならない。

また、結び目がきれいに仕上がっていない場合も結びなおすことをお勧めする。

見た目の話ではなく、結び目が美しくない場合は大抵手順が間違えているか、ねじれているかである。

これも切れる大きな要因である。

改めて考えてみると、手慣れた手順であるだけに雑になってしまっていたのかもしれないと反省させられた。

ラインブレイクを結びの種類やラインのせいにする前に、これを機に自分の手順を今一度見直してみようと思った。